KTP回帰

2024年、とある記事を通して、KPT(Keep, Problem, Try / ケプト)として知られる振り返り手法の原点が、アリスター・コーバーンの『アジャイルソフトウェア開発』に登場する「ふりかえりテクニック」として提案されたKTP(Keep, Try, Problem / ケトプ)であったことが「再発見」された。コパイロツトにおいて、KMチーム時代の「人体実験」と称された数多くのふりかえりの試行を経て、KPT最強説にたどり着いた経緯があり、KPT(ケプト)が定番の手法として浸透していた。そのため「KTP」の再認識は小さくない衝撃であった。

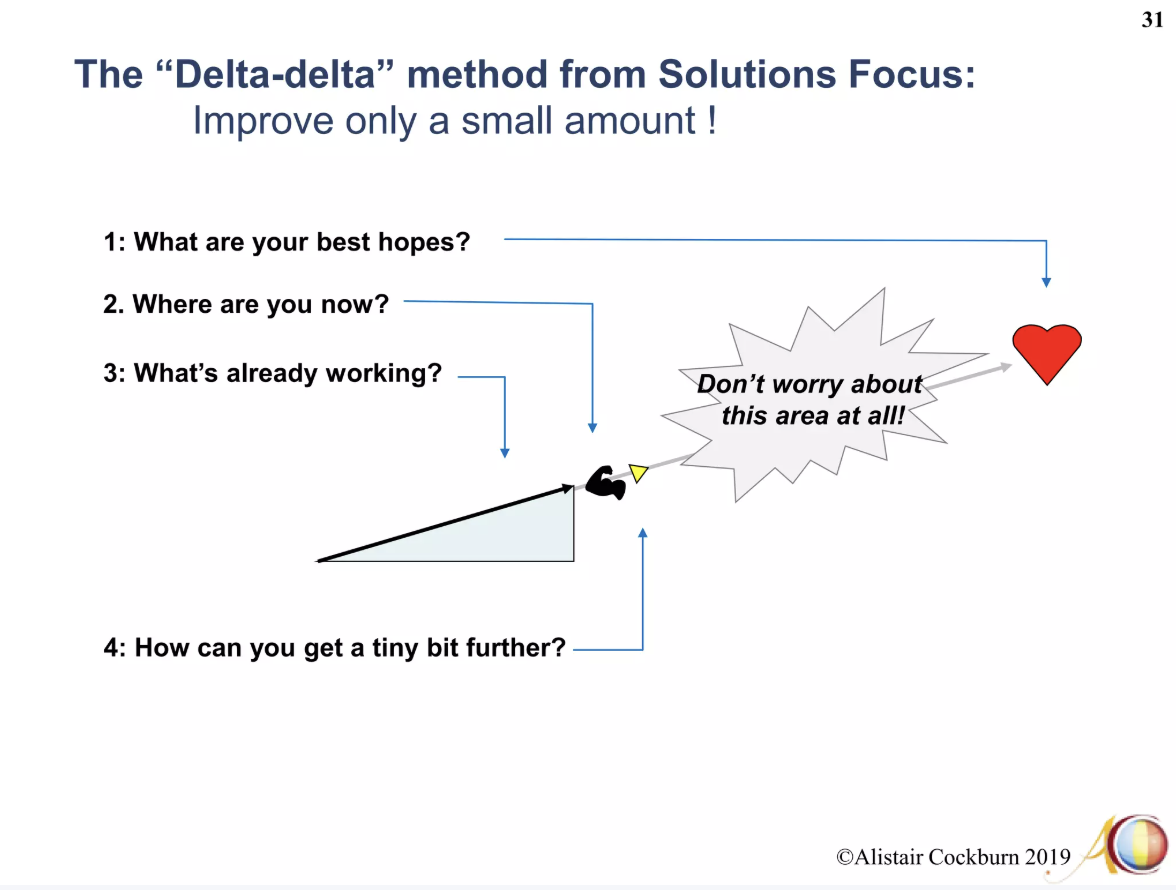

これは単なる順序の問題ではない。KPTが「Problem(課題)」に比重を置くのに対して、提唱当初の形であるKTP(Keep → Try → Problem)は、「問題の塊として見るより、良いところを伸ばす」という意図を持っていた。

これは、アジャイル創始メンバーの一人であるAlistair Cockburnが著書『Agile Software Development: A Cooperative Game』で紹介したReflection Workshopに由来している。

彼はソフトウェア開発を「協力ゲーム(cooperative game)」と捉え、チームの成長はプロセスではなく対話と信頼によって生まれると述べた。この考え方の背後には、開発を「生きた社会的営み」として見る視点がある。つまり、プロジェクトはルール体系ではなく、コミュニケーションによって呼吸し続ける生命体であるという理解である。

この視点は、同じくアジャイル創始メンバーのKent Beckの論考「Appreciating Your Way to XP」とも共鳴する。Beckは、ソフトウェア開発を「失敗を恐れずに小さく試し、互いを信頼し、うまくいっていることを称え合う文化」として再定義した。彼の提唱する「Appreciation(感謝し、味わう)」という姿勢は、彼にとってアジャイルの精神そのものであり、改善を「欠陥の修正」ではなく「生命力のあるものをさらに活かす」行為として描き直したものである。

当時は社内で「イシューフレーム」など、問題解決を軸とする思考フレームが中心に使われていたため、このKTPの観点は既存の前提を根底から揺さぶるものだった。特に、アジャイルの流れを汲むプロジェクトスプリント(PJS)にとってその後の方向性を大きく変える転機となった。